地球从诞生到今天已有大约46亿年了。地球上的生命从无到有,从简单的单细胞生物向复杂的多细胞生物进化,从无脊椎动物向有脊椎动物进化,经历了一个漫长的进化过程。在漫长的地球演化和生命进化过程中,均变和灾变交替出现。生命的灭绝和复苏以不同的规模形式出现。自寒武纪以来地球经历5次重大集体灭绝事件,分别发生在奥陶纪末期、泥盆纪末期、二叠纪末期、三叠纪末期和白垩纪末期。

奥陶纪生命大灭绝

第一次的生命大灭绝发生在距今约4.4亿年前的奥陶纪末期,奥陶纪是古生代的第二纪,延续了4200万年。奥陶纪(Ordovician)这一名称的由来与英国地质学家查尔斯·拉普沃思密切相关。1879年,拉普沃思为了解决寒武纪和志留纪地层划分的争议,提出了“奥陶纪”这一新的地质年代名称。他选择“Ordovician”一词,源于北威尔士的古民族“Ordovices”,因为该民族居住的地区奥陶纪地层发育较好。这是生命演化史上的重要篇章,海洋生物空前繁荣,奥陶纪又被称为海洋无脊椎动物的全盛时期,但这段辉煌却在末期戛然而止——一场突如其来的大灭绝抹去了85%的海洋物种,成为地球历史上第二惨烈的生物灾难。让我们穿越时空,揭开这段远古之谜。

在奥陶纪生物大灭绝之前,地球生物曾经迎来了一个繁盛的时期:寒武纪生物大爆发,在不到地球生命发展史1%的时间里迅速创生出了90%以上的动物门类。像奇虾、三叶虫、怪诞虫就是寒武纪时期几种比较著名的生物。在此之后,地球环境变得温暖且稳定,海洋比如今要高得多,使得奥陶纪时期有许多浅海可以供生物生存。

虽然当时地球上已经出现了种类繁多的生命,但如果你穿越到此时的地球,站在陆地上你将寻觅不到任何生物的踪迹,这是因为此时所有的生命都在海洋中。

奥陶纪末期的大灭绝并非瞬间发生,而是分为两次间隔数十万年的“死亡浪潮”。其中一个重要假说指向全球气候剧变:南半球的超级大陆冈瓦纳(曾包含现今的南美洲、非洲、南极洲、澳大利亚等地)逐渐漂移至南极区域,冰川迅速扩张,海平面骤降。浅海栖息地大面积干涸,依赖这些环境的珊瑚、腕足类等生物首当其冲。气候变冷还改变了洋流和氧气分布,导致深海生物窒息而死。

另一假说认为,剧烈的火山活动可能推倒了多米诺骨牌:火山喷发初期释放的温室气体引发气候波动,随后大量尘埃遮蔽阳光,加速冰川形成。也有学者提出,地球可能遭遇了来自宇宙的致命打击——地球曾短暂暴露于邻近超新星爆发产生的伽马射线暴中,这类高能辐射可能破坏臭氧层,使地表紫外线强度剧增,直接杀伤海洋表层的浮游生物并破坏食物链基础。但此假说缺乏直接地质证据支持。

在这场浩劫中,繁荣的奥陶纪生物群遭受重创:

笔石动物:这些像羽毛笔一样漂浮的群体生物约70%的物种消失,残存者后来演化出更强的适应能力。

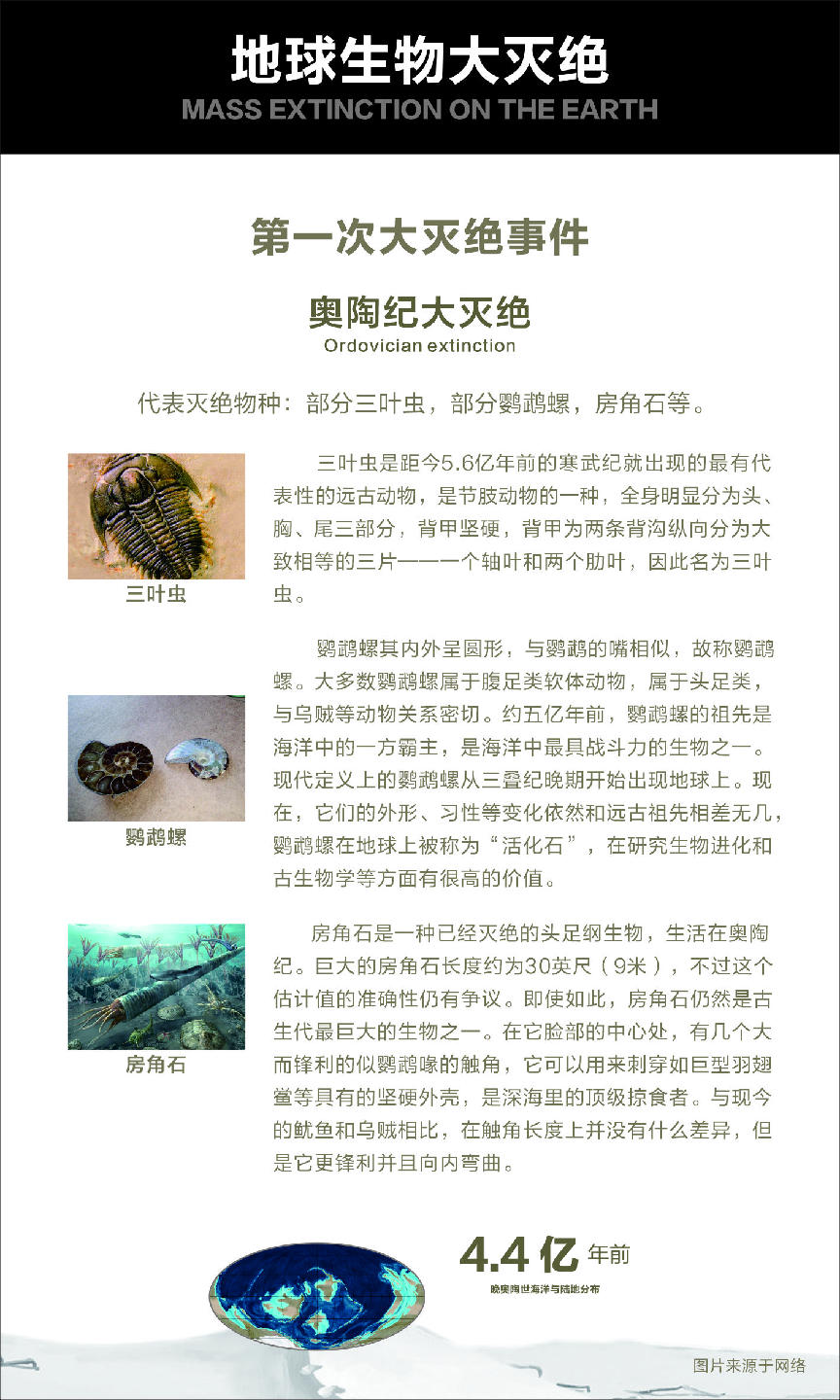

三叶虫:奥陶纪的“海洋明星”多样性锐减,部分小型种类侥幸逃生。

巨型鹦鹉螺:体长超过5米的直角石类几乎全军覆没,只有少数近亲延续到志留纪。

珊瑚与礁石生态系统:持续数百万年的造礁活动完全中断,直到志留纪才逐渐恢复。

令人意外的是,早期鱼类和部分深海无脊椎动物扛过了灾难。它们的幸存为后来的生物复苏埋下了火种,最终在志留纪迎来了新的生命浪潮。

返回顶部

返回顶部 打印本页

打印本页 关闭

关闭

鲁公网安备37061302000010号 鲁ICP备10007090号

鲁公网安备37061302000010号 鲁ICP备10007090号