“蒹葭苍苍,白露为霜”。当《诗经》的韵律漫过晨光,白露已带着秋的清冽悄然登场。进入“白露”,最明显的感觉就是昼夜温差拉大,正如民谚所言“白露秋分夜,一夜凉一夜”。夜间水汽遇冷凝结成露,清晨时分,草叶与花瓣上缀满晶莹的露珠,映照出时序的更迭。《月令七十二候集解》有言:“水土湿气凝而为露,秋属金,金色白,白者露之色,而气始寒也”,更道尽了这一节气的物候精髓。

而在自然的舞台上,最灵动的“秋日信使”,莫过于那些随着节气迁徙、觅食的鸟类。古人将十五天分为三候,白露三候的时光里,每一候都深深印刻着鸟类迁徙的足迹。

一候鸿雁来:长空写满“秋的航线”

白露首候的鸿雁迁徙,源于鸿雁体内的“生物钟”与外界环境的精准匹配:随着白露时节北半球日照时长缩短(每天日照减少约2分钟),鸿雁下丘脑分泌的褪黑素水平上升,触发其生殖系统休眠,同时刺激脂肪储备机制——迁徙前,鸿雁体重会增加30%-50%,这些脂肪将作为长途飞行的“能量燃料”。

它们的“人”字或“一”字队列,是巧妙的节能飞行策略。空气动力学研究显示,“人”字形队列中,除头雁外,其余鸿雁均处于前一只鸟翅膀产生的“上升气流区”,可减少飞行阻力;而“一”字形队列则适用于逆风飞行。更有趣的是,头雁并非固定不变——当领头的鸿雁体力消耗过大时,会自动退至队列中部,由体力充沛的个体接替,这种 “轮换制” 能让雁群持续飞行8-10小时。

此外,鸿雁的迁徙路线具有极强的遗传性与稳定性。科学家通过卫星追踪发现,成年鸿雁会带领幼鸟沿着祖辈传承的“迁徙走廊”飞行,这些路线往往避开高山、沙漠等恶劣地形,且途经多个固定的“中途补给站”(如内蒙古的呼伦湖、山东的黄河三角洲),这些站点的水草丰度、水温等条件,恰好与鸿雁的觅食需求(以水生植物的根、茎及软体动物为食)高度契合。

图 绿头鸭 拍摄于莱山区辛安河公园 王岗/摄

图 斑嘴鸭 拍摄于高新区 王岗/摄

二候玄鸟归:燕子的“节气生物钟”

“玄鸟解见春分,此时自北而往南迁也”,《月令七十二候集解》里的“玄鸟”,便是我们熟悉的家燕。燕子是南方之鸟,所以燕子从北方迁徙到南方,叫做“归”。

作为典型的“食虫鸟类”,燕子90%以上的食物是飞行中的昆虫(如蚊、蝇、蚜虫等),而白露时节北方气温下降(夜间最低温常低于15℃),会导致昆虫的飞行能力显著下降,当温度低于12℃时,昆虫多蛰伏不动,燕子的觅食效率随之骤减。从生理层面看,燕子的“节气感知”源于其敏锐的温度与气压感知能力。燕子的喙部和腿部皮肤下,分布着大量“温度感受器”,能精准检测到0.5℃的温度变化;同时,它们对大气气压的波动也极为敏感——白露时节北方常出现“高压系统”,气压升高会抑制空气对流,进一步减少昆虫的飞行数量,这些信号共同构成了燕子“该出发了”的预警。?

值得注意的是,燕子的迁徙路线具有精准定位性。研究发现,成年燕子能通过视觉地标、地球磁场及气味三重定位方式,每年往返于繁殖地与越冬地,误差通常不超过10公里。这种“导航能力”,让它们能在白露二候准时开启迁徙,完成这场跨越数千公里的“节气之约”。

图 金腰燕 拍摄于莱山区 王岗/摄

图 家燕 拍摄于莱山区 王岗/摄

三候群鸟养羞:鸟类的“秋日储粮计划”

白露这个节气与鸟类充满联系,第三候还是关于鸟类的,所谓“群鸟养羞”,其中的“羞”同“馐”,是美食之意,养羞的意思是鸟儿们感知到天气变化,纷纷为了冬季贮藏食物,如藏珍馔。

啄木鸟偏好储存松果、橡子等“硬壳种子”,这类食物含水量低,且外壳能隔绝空气,在树洞或岩石缝隙中可保存 3-6 个月而不腐烂;山雀则会将草籽、树籽等小型种子塞进树皮的裂缝中,并用苔藓或枯叶掩盖,形成“分散式储粮”。有趣的是,鸟类的“养羞”并非简单的“囤积”,还会进行“分类储存”与“质量筛选”环节。例如,麻雀在储存谷物时,会将优质谷物放在巢的内层,次优谷物放在外层;而乌鸦等智能鸟类,甚至会将易腐烂的食物(如昆虫幼虫)与耐储存的食物(如坚果)分开储存,前者会优先食用,后者则留至深冬。这些忙碌的身影,构成了白露时节最可爱的“备冬图景”。

图 大斑啄木鸟 拍摄于莱山区辛安河公园 王岗/摄

白露已至,秋空辽阔。当鸿雁的鸣叫声掠过云端,当燕子的身影掠过屋檐,不妨来自然博物馆,与这些“秋日信使”相遇——在飞羽的舞动中,读懂节气的韵律,感受自然的神奇。

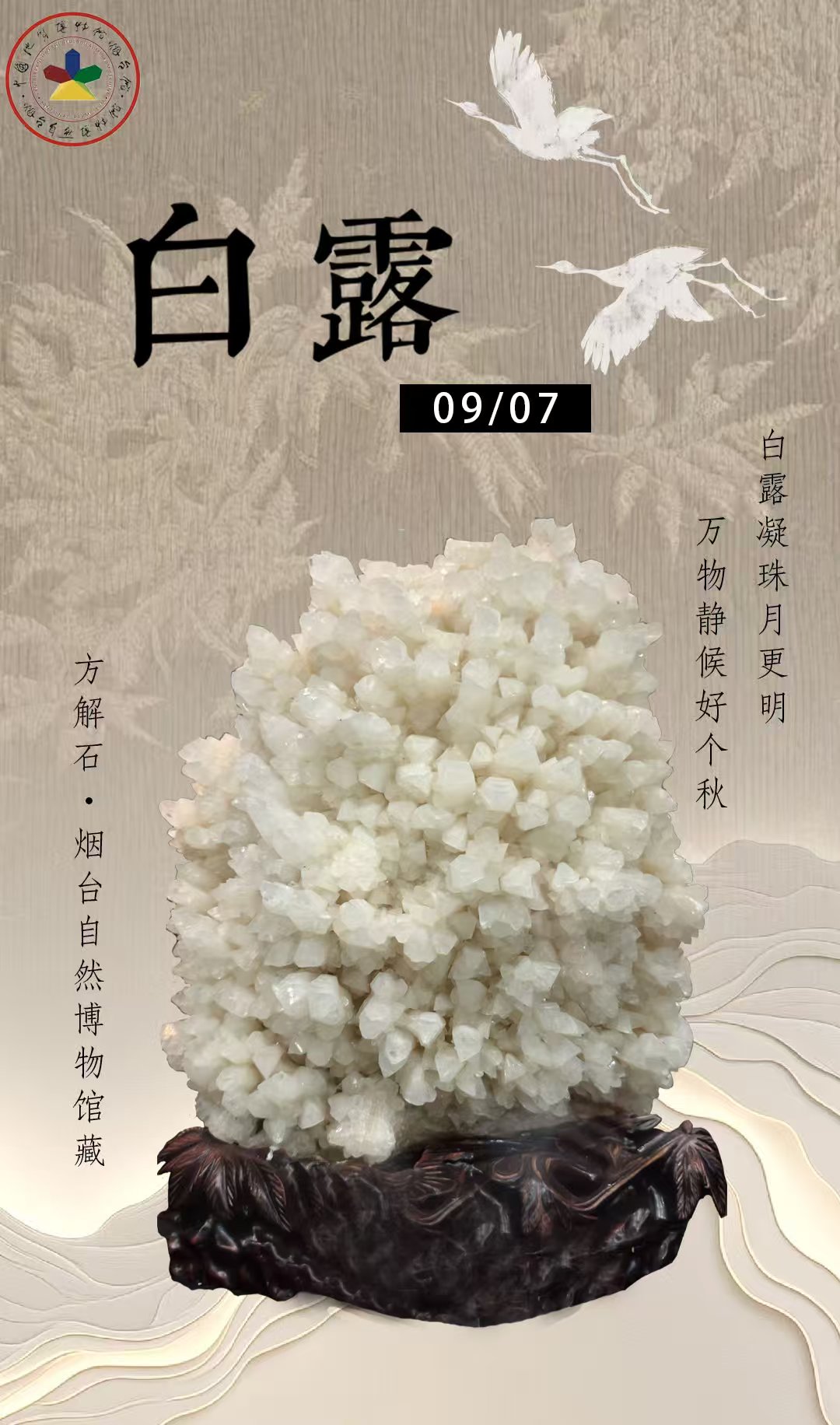

图 玛瑙·天鹅之歌 烟台自然博物馆藏

作者:邱吉媛

审核:秦 帅

返回顶部

返回顶部 打印本页

打印本页 关闭

关闭

鲁公网安备37061302000010号 鲁ICP备10007090号

鲁公网安备37061302000010号 鲁ICP备10007090号